Oleh: Borni Kurniawan

Model tata kelola kebijakan tentang desa

terhitung mulai tahun 2015 akan sangat berbeda dengan model sebelumnya.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi penanda perubahan model

tersebut. Desa yang dulu hanya dimaknai sebagai kesatuan pemerintahan

terkecil yang menjalankan fungsi pemerintahan di atasnya, melalui UU

Desa masyarakat mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari desa. Secara

kelembagaan UU Desa tidak membedakan antara self government community (masyarakat berpemerintahan) dengan local self government

(pemerintahan lokal). Jadi, desa tidak bisa hanya dipandang dari sisi

pemerintahan saja tapi juga dari sisi kemasyarakatannya. Hal ini karena,

pada dasarnya secara organik, pemerintah desa dan masyarakat desa

adalah entitas desa yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam

mewujudkan cita-cita hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah dan hukum

yang bernama desa atau nama lainnya.

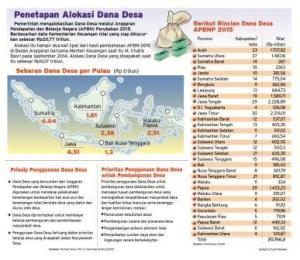

Tahun

2015 menjadi awal tahun yang menantang desa. Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi saat ini sudah menggeber realisasi program-program

prioritas implementasi UU Desa. Salah satu program yang sudah mulai

direalisasikan adalah transfer fiskal dari APBN ke desa dalam bentuk

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan ketentuannya

DD dan ADD menjadi sumber penerimaan dan belanja pembangunan desa yang

harus dikelola secara terencana dan partisipatif oleh pemerintah desa.

Terencana berarti bahwa pembelanjaan dana pembangunan harus mendasarkan

pada analisa prioritas kebutuhan masyarakat yang terukur dan sesuai

dengan visi misi bersama pemerintah dan masyarakat desa. Partisipatif

berarti ada pelibatan masyarakat secara adil dan terbuka dalam berbagai

proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan desa.

Dalam rangka mendukung realisasi

kebijakan nasional tentang desa utamanya terkait dengan penyaluran Dana

Desa dari APBN ke desa, Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi khususnya Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Ditjend PPMD) telah menyiapkan anggaran yang disalurkan

melalui mekanisme dana dekonsentrasi untuk membiayai pendampingan desa

dan pendamping teknis untuk mendampingi pelaksanaan UU Desa di 74.093

desa yang tersebar di 6.383 kecamatan, 434 kabupaten/kota dan 33

provinsi.

Program pendampingan desa di atas

ditujukan untuk memberdayaan serta memperkuat kapasitas desa baik dari

sisi pemerintahan desanya maupun sosial kemasyarakatannya. Tujuannya,

agar dalam pembelanjaan Dana Desa khususnya dan APBDes pada umumnya

benar-benar dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sekaligus mendapat dukungan partisipasi

masyarakat yang kuat dan kritis. Pada akhirnya, proses pemberdayaan dan

pendampingan desa tersebut dapat mengantarkan desa mencapai desa yang

mandiri, sejahtera dan demokratis.

Dana Desa dan ADD bukanlah inti dari misi

pembaharuan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Anggaran untuk desa baik

yang bersumber dari APBN maupun APBD adalah bentuk dukungan dan

pengakuan negara atas desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri

berdasarkan ketentuan kewenangan yang berlaku. Untuk menjamin

pengelolaan keuangan desa yang baik tentu tidak hanya membutuhkan

kapasitas teknokratis dan administrative aparatur pemerintah desa. Tapi

juga membutuhkan peran masyarakat yang cerdas dan aktiv berdialektika di

dalamnya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

hingga monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan desa.

Untuk memperkuat kedua entitas desa

tersebut (pemerintah desa dan masyarakat) membutuhkan kepedulian

pihak-pihak yang peduli desa. Saat ini Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

tengah meluncurkan program pendampingan desa. Secara ideal, program

tersebut bertujuan menghimpun para aktor peduli desa untuk menjadi

bagian apa yang disebut Tania Murray Li “wali masyarakat”. wali

masyarakat oleh Murray Li diterjemahkan sebagai aktor atau para pihak

yang berkehendak untuk memperbaiki. Kehendak tersebut mengarah pada

upaya membebaskan masyarakat dari masalah kehidupan yang melingkupinya

agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Informasinya, jumlah

pendamping desa yang akan direkrut sebanyak 44.030 orang yang akan

diturunkan ke 33 provinsi, 74.093 desa.

Pendamping Desa dan Kehendak Memperbaiki

Maraknya organisasi sosial kemasyarakatan

dan partai politik yang ingin anggotanya masuk ke dalam jajaran

pendamping desa di satu sisi perlu disambut baik. Barangkali mereka

memiliki visi membumikan visi pembaharuan desa UU Desa. Tapi di sisi

lain, menjadi pendamping tentu bukan perkara mudah. Terlebih di tengah

depresiasi ekonomi secara nasional sekarang ini. Angka pertumbuhan

ekonomi yang melambat dari 4,7 persen menjadi 4,67 persen dan melemahnya

nilai tukar rupiah atas dolar telah menciptakan kegamangan ekonomi.

Maka, pagu anggaran yang disediakan pemerintah untuk membiayai program

pendamping desa tersebut menjadi magnet bagi para pencari kerja agar

pendapatan rumah tangga tidak goncang. Tulisan ini tidak bermaksud

mempertanyakan motivasi pragmatis para aktor yang hendak bergabung

menjadi pendamping desa karena membutuhnan uang. Tapi hendak mencari

piranti lunak yang penting diketahui dan dikuasai para calon pendamping

desa, agar tidak terjebak pada motivasi mencari pendapatan honor yang

tinggi.

Dalam kerangka pelaksanaan UU Desa, pendamping desa memegang posisi penting. Ada beberapa alasan di sini.

Pertama, publik belum memahami

secara komprehensif tentang visi pembaharuan desa. Hal ini disebabkan

lemahnya proses sosialisasi desa oleh pemerintah dan kurangnya agency

dan aktor yang mampu mendiseminasikan dan menterjemahkan posisi UU Desa

dalam kerangka pembangunan nasional. Kedua, masih adanya

kelemahan kapasitas pemerintah desa. Di Jawa bisa dipastikan aparatur

pemerintah desa sudah bepengalaman mengoperasikan komputer sebagai

bagian alat kerja administrative. Tapi bagi desa-desa di pedalaman

Papua, keterampilan teknis tersebut adalah barang baru. Keterampilan ini

tentu hanya satu dari sekian keterampilan yang penting untuk dikuasai.

Kelemahan ini memang tidak semata-mata disebabkan oleh sumber daya

manusia desa, melainkan perlakuan kebijakan pengembangan kapasitas desa

yang diperankan oleh pemerintah selama ini masih rendah.

Ketiga, meski di beberapa tempat telah tercipta kader-kader desa sebagai prototype

masyarakat aktif. Tapi secara umum, masyarakat dan organisasi

masyarakat desa belum tumbuh menjadi komunitas aktif dan kritis sebagai

mitra pemerintah desa. Ancaman dalam dunia governance seperti opportunistic behavior, rent seekers, free rider

tetap akan menjadi ancaman bagi desa. Karena itu pendamping desa sebisa

mungkin bisa berperan sebagai benteng pengaman kerusakan village governance dan participatory community dari ancaman-ancaman kelembagaan tersebut.

Ada beberapa diskursus yang penting menjadi perhatian para pendamping desa ke depan. Diskursus tersebut pertama

penguatan penyelenggaraan layanan publik. Dalam diskursus ini, tipe

layanan public yang perlu didekatkan pada masyarakat desa adalah

bagaimana pemerintah desa menjalankan new public service (NPS).

Prinsip dasar layanan publik tipe ini adalah mengalaskan pada hak

publik di mana akuntabilitas dan partisipasi masyarakat diutamakan.

Kedua pelibatan masyarakat (civic engagement) untuk mendorong penciptaan public policy making

di desa yang partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa pada

hakikatnya selalu berujung pada pengambilan keputusan kebijakan,

program/kegiatan pembangunan yang kemanfaatannya akan kembali dirasakan

masyarakat. Maka mempertemukan dua nalar (nalar publik dan nalar

pemerintah) dalam satu ruang proses pengambilan keputusan perlu menjadi

perhatian pendamping. Karena disinilah praktik dominasi elite untuk

melakukan capture dan free riding bermain. Jika ini

tidak dijaga, maka seluruh proses pengambilan keputusan desa tidak

berpihak pada mereka yang marginal dan lemah dalam akses kebijakan desa.

Ketiga, penguatan pemenuhan hak

informasi publik untuk mendorong tata kelola kebijakan desa yang

transparan dan akuntabel. Informasi adalah elemen penting membangun

relasi dialogis antara pemerintah desa dengan warganya. Karena jika

kedua belah pihak saling menyumbat, masyarakat takut atau enggan

menyampaikan kritik atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah

sendiri menahan untuk mengkomunikasikan produk kebijakannya kepada

rakyat, ibarat negara, maka keseimbangan hubungan (balance of power) negara dengan rakyat akan terganggu. Keempat, tranformasi sumber daya desa dari kapital menjadi kesejahteraan. Salah satu resource

yang sudah pasti akan dikelola adalah dana pembangunan (DD dan ADD).

Pekerjaan berikutnya bagi seorang pendamping adalah mendampingi desa

menemukan formula perencanaan dan pembelanjaan anggaran publik yang

berpihak pada kebutuhan strategis penanggulangan kemiskinan, penciptaan

ekonomi kerakyatan, pemenuhan hak dasar masyarakat.[]

Sumber : https://kerjamembangundesa.wordpress.com

Posting Komentar